C-BIOPRED再添新作|钟南山院士/张清玲教授团队勾勒重度哮喘CT表型-蛋白质组关联新维度

2025-11-1215

2025年11月9日,由钟南山院士/张清玲教授牵头的C-BIOPRD队列研究取得新的重要成果,在MedComm杂志(IF: 10.7, 中科院一区)上发表了题为 “Quantitative Computed Tomographic Clusters in C-BIOPRED Asthma Cohort: Association with Sputum Proteomics”的研究论文。

该研究基于C-BIOPRED队列,运用定量计算机断层扫描(qCT)技术,结合痰液蛋白质组学分析,揭示了重度哮喘患者的独特影像学表型及其潜在分子机制,为哮喘的精准分型和个体化治疗提供了崭新的科学视角 。十年磨一剑,钟南山/张清玲教授团队领衔C-BIOPRED系列研究成果速递

项目背景

C-BIOPRED是国内首个成人重度哮喘多中心队列研究,团队前期系统总结了中国成人重度哮喘的疾病特征、临床表型及炎症内型特征,并结合痰液蛋白质组深入探索了潜在生物标志物及分子机制,相关成果发表于Allergy、Clin Transl Med、Ecotox Environ Safe等高水平期刊,为我国哮喘的精准防治提供了关键科学依据。

研究概要

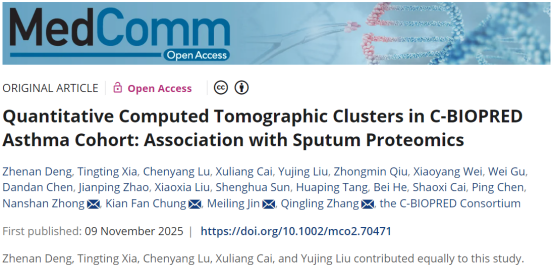

本研究旨在通过分析C-BIOPRED队列中哮喘患者的qCT指标(包括气道尺寸、肺容积和密度),识别哮喘的影像学表型,并借助痰液液蛋白质组学进一步阐明潜在的分子途径。研究纳入了239名哮喘患者(重度和轻/中度)和68名健康对照者。基于qCT数据进行无监督聚类分析,形成了四种具有鲜明特征的哮喘影像学表型:聚类1以管腔扩张、严重气体潴留及肺密度降低为特征;聚类2表现为气道壁增厚及管腔狭窄,但无气体潴留及肺密度降低;聚类3显示轻度管腔扩张、无气体潴留及肺密度降低;聚类4则呈现气道壁增厚、管腔狭窄、严重气体潴留及肺密度降低。聚类1和4中痰液嗜酸性粒细胞计数显著升高。蛋白质组学分析进一步显示,聚类1中细胞凋亡执行和角质化包膜形成通路显著上调,而聚类2和4则表现出补体激活、纤维蛋白形成、血浆脂蛋白组装及胰岛素样生长因子(IGF)转运调控的增强。本研究明确了基于qCT的哮喘表型分类,并揭示了重度哮喘中气道重塑与气流阻塞的相关内在机制。

研究图形摘要

主要研究结果

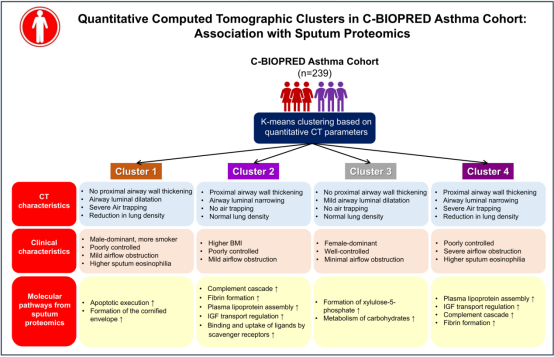

研究以8个qCT参数进行主成分与聚类分析,成功划分出四个鲜明聚类。图1展示了四个聚类中具有代表性的CT图像,清晰呈现了气道重塑、气管支气管三维重建以及肺气肿/气体潴留区域的差异特征。

图1. HRCT成像及气道形态、肺气肿与气体潴留特征

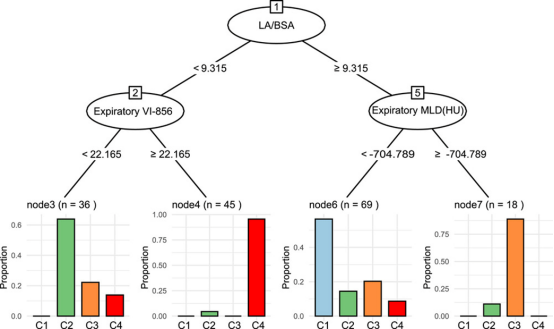

此外,研究采用qCT数据进行条件决策树建模,发现仅需3个关键指标即可有效辨别这4个表型(图2),这为临床实践中简便分辨qCT定义的哮喘表型提供了实用工具。

图2. 基于 qCT 变量的聚类分类决策树

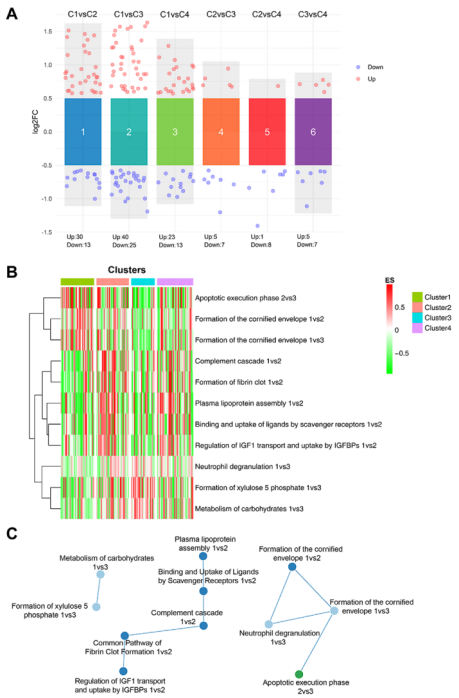

研究进一步通过基因集变异分析(GSVA)鉴定出11条各聚类间显著富集通路:

聚类1以凋亡执行和角化形成通路显著上调为特征,提示可能涉及更强烈的细胞死亡和上皮屏障变化。

聚类2和聚类4均涉及补体激活、纤维蛋白形成、血浆脂蛋白组装及IGF转运调控通路的增强,强调了炎症、凝血和生长因子调控在这些重度表型中的核心作用 。

聚类3则表现为碳水化合物代谢通路的上调,暗示代谢重编程的作用。

这些发现不仅勾勒出表型间的分子异质性,更为靶向干预提供了潜在的生物标志物。

图3. qCT聚类与痰液蛋白质组联合分析

研究意义

本研究基于中国C-BIOPRED队列,通过qCT聚类识别出4种具有特征的哮喘影像学表型,并联合痰蛋白质组学分析,系统揭示了不同哮喘表型背后的分子通路差异 ,为我国重度哮喘的精准诊断和靶向治疗提供了新的理论依据。同时,研究验证了qCT作为一种无创、可操作的工具,在区分哮喘严重程度和炎症表型方面的有一定的潜力。研究将影像学技术与分子组学深度结合,极大地丰富了哮喘表型分类体系,为临床精准评估和个体化治疗提供了创新性的工具与靶点。

作者信息

通讯作者:

钟南山(广州医科大学附属第一医院)

Kian Fan Chung(伦敦帝国理工大学)

金美玲(复旦大学附属中山医院)

张清玲(广州医科大学附属第一医院)

第一作者:

邓振安(广州医科大学附属第一医院)

夏亭亭(广州医科大学附属第一医院)

卢晨阳(广州医科大学附属第一医院)

蔡旭亮(广州医科大学附属第一医院)

刘宇婧(阿斯利康)