杨子峰教授团队等发表中国迄今最大规模本土基孔肯雅热疫情研究,系统揭示感染患者临床特征、病毒演化与气候驱动影响

2025-11-212129近日,杨子峰教授团队联合广州医科大学附属市八医院院长黄逸辉教授团队、佛山市第一人民医院院长姜骏教授团队等多个团队共同在《National Science Review》上发表题为“Emerging Local Chikungunya Virus Transmission in a Major Urban Area in Southern China: Characteristics of Clinical Manifestations, Viral Evolution, and Climatic Influences”的研究论文。在钟南山院士的指导下,该研究系统揭示了中国华南地区佛山基孔肯雅病毒新发本地传播的流行特征,深入解析了疫情早期患者的临床表现、病毒演化特征及其关键突变,并评估了当地气候与环境条件对白纹伊蚊繁衍和病毒传播的促进作用,为理解本次疫情本土传播、完善监测预警体系以及强化临床识别提供了重要科学依据。

研究背景

基孔肯雅热(Chikungunya Fever, CHIKF)是一种由基孔肯雅病毒(Chikungunya Virus, CHIKV)引起的蚊媒传染病,主要经感染的白纹伊蚊和埃及伊蚊叮咬传播,典型症状为发热、关节痛和皮疹。2025年7月上旬,佛山市突发基孔肯雅热疫情,病例数在短期内迅速突破8000余例,造成了沉重的疾病负担与严重的医疗负担。此前佛山市从未发生基孔肯雅热,本地尚无流行历史,而中国大部分地区也非该病的传统流行区域。因此,我国对该病的临床识别和公众认知相对有限,严重限制了疫情的早期发现、风险评估与快速处置,导致疫情的大面积扩散与跨境传播。

研究亮点

本研究共纳入134例基孔肯雅热患者,通过标准化临床评估、病毒基因组测序及系统发育树重建以及2022~2025年高分辨率气候数据整合,系统描述了病毒来源、症状谱系、传播模式及其关键影响因素。

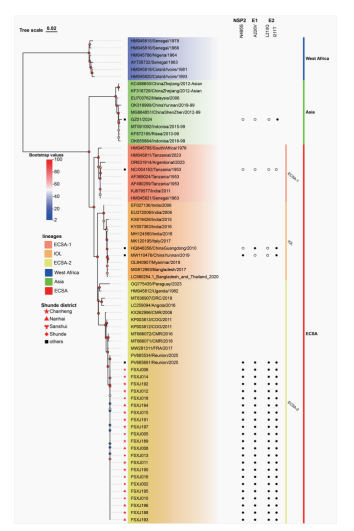

1. 病毒来源与传播特征明确

以往在中国零星暴发的CHIKV毒株——广州株(GZ01/2024)、浙江两株(KC488650, KF318729)、云南株(OK316990)以及深圳株(MG664851)均聚类于亚洲基因型(支持度90%),而2019年云南株(MW110476)属于IOL基因型(bootstrap: 100%)。不同的是,此次佛山本土流行的CHIKV毒株与法属留尼汪岛最近分离的患者病毒株PV685691/Réunion/2025和PV685534/Réunion/2025高度同源,均属于ECSA-2系谱(bootstrap: 100%),提示此次疫情是由跨境输入引发并在本地快速传播,而非此前在中国出现的病毒株。此外,佛山株普遍携带NSP2-N495S突变,并且存在 E1-A226V、E2-I211T 和 E2-L210Q 的组合突变,可能促进病毒在本地的传播,并推动佛山本轮基孔肯雅热疫情暴发。

图1. 基孔肯亚热病毒系统发育树

2.患者的临床表现存在年龄差异

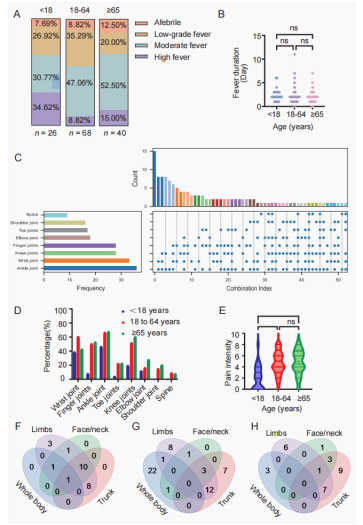

在本轮佛山基孔肯雅热疫情中,典型三联症(发热、皮疹、关节痛)并非在所有患者感染早期同时出现,提示临床需结合年龄特征进行早期识别和分级管理。

患者临床表现呈现显著年龄差异,具体表现如下:

(1)发热:未成年患者更易出现高热,而成人和老年患者以中度发热为主。各年龄组之间发热持续时间无显著差异。

(2)皮疹:成人患者皮疹分布最广,可同时累及躯干、四肢及面颈部,超过三成患者全身受累;儿童皮疹多局限于四肢;老年患者则介于两者之间。

(3)关节痛:关节受累最常见于踝、腕、膝及指关节,多为多关节累及。成人患者关节受累范围更广、疼痛更明显;儿童通常关节痛较轻且范围有限,接近一半(42.31%)未出现关节痛。

图2. 佛山基孔肯雅热患者发热、关节痛及皮疹的特点

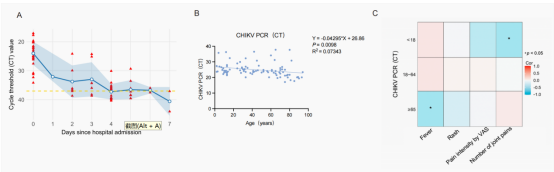

3.病毒载量存在年龄差异,且与临床症状存在关联

在本轮佛山基孔肯雅热疫情中,患者血清中CHIKV载量在住院期间迅速下降,多数患者于第6~7天实现病毒清除,提示病毒清除速度较快。然而,不用年龄组的病毒载量存在差异,其中老年患者感染早期病毒载量可能较高。

年龄分层分析显示,病毒载量与症状严重程度存在年龄依赖性关联。儿童患者中病毒载量越高,关节受累范围越广;老年患者中病毒载量越高,体温峰值越高。结果为临床病程判断与风险评估提供了参考。

图3. 基孔肯雅热患者体内病毒载量动态变化及其与年龄的相关性。

4.气候变化促进本地疫情扩散

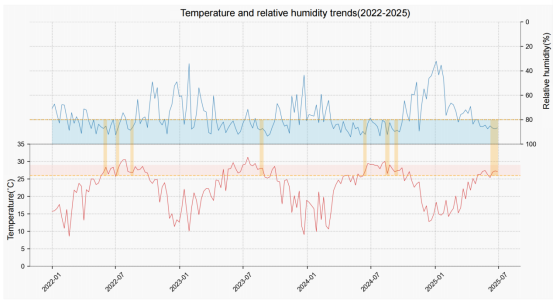

在2025年CHIKF暴发前,佛山市的气候条件异常有利于蚊媒生长:蚊媒繁衍适宜气候累积天数达38天,且高峰期持续23天,均高于往年水平。这种气候环境可能使得蚊媒数量增加,从而提高基孔肯雅病毒的传播风险。

滞后相关分析进一步表明,多个温度相关指标与CHIKF病例数呈显著正相关,而地面气压与病例数呈负相关,提示气象变化对疫情发展造成影响。需引起警惕的是,土壤含水量与CHIKF显著正滞后相关,提示土壤湿润可能在一定程度上促进蚊媒滋生和病毒传播,增加疫情风险,应在防控策略中加以重视。

图4.每周气温和相对湿度趋势及气候适宜性窗口(2021 - 2025 年)

研究意义

(1)临床意义:研究揭示了不同年龄组在发热、关节痛和皮疹等症状上的差异,明确了病毒载量与症状严重程度的年龄相关性,为临床早期识别和分级诊疗提供科学依据。

(2)公共卫生意义:通过病毒系统发育树分析,确认本次佛山流行毒株为法属留尼汪岛的输入毒株,并结合气候因素分析指出,温度升高与土壤湿润等条件可能加速蚊媒繁殖和病毒传播,为制定差异化防控策略提供了依据。

(3)科学研究价值:构建了国内首个联动临床、病毒基因组与气候生态因素的宏观与微观结合综合研究框架,为新发蚊媒传染病在非流行区的风险评估、早期预警和精准防控提供了可复制的方法学范例。

本研究全面解析了佛山首次大规模基孔肯雅热暴发的流行病学和临床特征,不仅丰富了我国对基孔肯雅热在非流行区流行特征的认知,也为未来类似新突发蚊媒疾病疫情的监测、预测与干预提供了重要参考。

该文章的通讯作者为钟南山院士,共同通讯作者为黄逸辉教授、于海生研究员、杨子峰教授和姜骏教授。共同第一作者为梁靖怡博士、于海生研究员、林正诗教授、方中豪博士、汤曦博士和韩子天教授。本研究得到中-葡人工智能与公共卫生问题“一带一路”联合实验室和广州市新突发与重大传染病临床病原研究重点实验室的基金支持。