实验室在抗结核药物领域研究新进展在Nature Communications发表

2019-03-213022近日,实验室结核病学组张天宇课题组联合广州市胸科医院刘健雄团队等,深入合作研究,共同揭示了抗结核新药TB47的作用机制。本研究成果近期在Nature Communications上发表。且Nature Research Microbiology Community邀请张天宇研究员撰写的“The Achilles' Heel Targeted by TB47 Is Protected in Select Mycobacteria”一文在“Behind the Paper”频道(https://go.nature.com/2Lp7wC5)同步发表。

本次研究成果初步阐明了TB47对不同分枝杆菌的作用效果存在较大差异的原因,通过初步毒理学实验证明其毒性极低,而药代动力学常数非常理想,有望成为治疗由布鲁利坏死分枝杆菌(Mycobacterium ulcerans, Mu)引起的布鲁利坏死病(Buruli ulcer,BU)的特效药。目前,课题组与药化团队联合研发抗结核候选药物TB47已获得中国和美国专利授权,进入正式的临床前研究阶段(http://www.newtbdrugs.org/pipeline/discovery)。

现行的抗分枝杆菌疗法普遍存在使用周期长、毒性高等问题,由于耐药菌性不断增加,其治疗效果越来越差。因此,临床上急需一种能克服耐药菌、具有新作用机制的药物。

BU是目前除结核、麻风病以外的第三大分枝杆菌疾病,由Mu感染引发。在课题组和澳大利亚联邦科学与工业研究组织进行的一项国际合作项目中,检测了多种化合物对Mu的活性,发现TB47杀菌活性惊人。在1项小鼠模型研究中,研究人员发现仅仅使用低剂量的TB47治疗5天,小鼠感染发光菌的发光值已降低至背景,脚部病理肿胀已显著缓解甚至消失!而目前WHO推荐的两种药物联用(其中一种需要注射且毒副作用很强)标准疗法治疗4-5周后,仍可以检测到小鼠的活体发光值,肿胀也十分明显。复发研究继续表明:单独使用TB47 25 mg/kg口服治疗5天的效果与标准疗法治疗5周的效果相当。在体外和体内实验研究中,TB47对Mtb均表现为抑菌活性,同时与多种药物具有体内外协同、相加作用。为揭示TB47的作用机制,课题组尝试筛选对TB47耐药的Mtb自发突变株,却未成功。由于海分枝杆菌与Mu的基因组相似度极高且生长更快,课题组合用两者进行耐药菌株筛选,成功获得了在QcrB基因上存在单碱基突变的耐药菌株。QcrB基因参与的是分枝杆菌中的电子传递链,而在耐药菌株中发现还有非QcrB参与的互补通路Cyt-bds存在,这很可能就是保护突变菌株免受TB47杀伤的原因。

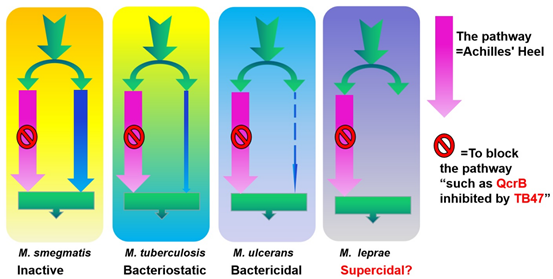

进一步研究证明,Cyt-bds通路在不同分枝杆菌中活性不同。在耻垢分枝杆菌中,Cyt-bds通路活性极高,足以保护耻垢分枝杆菌免受TB47作用;在Mtb中则较弱,对TB47产生了一定抑菌活性;在Mu中极低,这就使QcrB参与的通路成为了Mu的“致命弱点”,靶向QcrB的TB47因此表现出惊人的杀菌活性。

在生物信息学分析中,课题组甚至不能在麻风分枝杆菌中找到Cyt-bds通路相关酶的同源蛋白。这说明,一些代谢通路或酶在不同分枝杆菌中存在显著的活性差异。如抗结核一线药物吡嗪酰胺,只对Mtb表现出活性,对与Mtb高度相似的牛结核分枝杆菌却没有。因此,开发抗结核新药需要直接使用Mtb。这也启示,如果可以找到Cyt-bds通路的抑制剂,将该抑制剂和TB47联用,对于如Mtb 一样Cyt-bds通路较强的菌株,就可能产生同样惊人的疗效。课题组正在对此进行新一轮合作研究。

实验室与安徽大学联合培养的刘洋同学和中国科学院大学的高亚敏同学为本文的共同第一作者(论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-019-08464-y)。他们的相关工作已得到国家重大新药创制专项、国家传染病重大专项、中国科学院项目、广州市健康医疗协同创新重大专项和广东省特支计划项目的经费支持。